導入|「立地がすべて」と言われる理由とは?

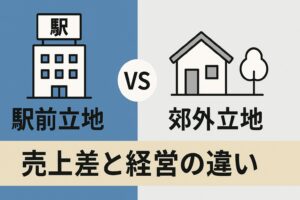

飲食店の成否を分ける最大の要因は「立地」であると言っても過言ではありません。特に多店舗展開を進める際、1店舗目で成功した場所の感覚をそのまま次に適用してしまい、**「想像以上に人が来ない」「客層が違った」**という失敗が多発します。

その原因の多くは、エリアマーケティングの不在、もしくは浅さにあります。

本記事では、これから多店舗展開を進める飲食店経営者に向けて、エリアマーケティングの基本と立地選定の実践チェックリストを網羅的に解説します。

エリアマーケティングとは何か?

定義:店舗周辺の環境を分析し、ターゲットに最適な立地と施策を決定すること

単なる「駅近」「人通り多い」といった感覚的判断ではなく、以下のような**“データと仮説に基づいた意思決定”**が求められます。

- 商圏人口・世帯構成

- 平日・休日の人の動線

- 競合店舗の業態と評判

- 商業施設・学校・オフィスの分布

- 自店の提供価値と合うか

よくある立地選定の失敗例

| 失敗例 | 原因 | 解決策 |

|---|---|---|

| 駅近だけど全然人が来ない | 通勤特化エリアで滞留しない | 滞在型か通過型かの見極め |

| 昼はにぎわうが夜はガラガラ | 周辺がオフィス街中心 | 時間帯別の人流調査不足 |

| 競合が多すぎて埋もれる | 独自性が出せない立地選定 | 競合分析とポジショニング |

エリアマーケティング成功の基本ステップ

ステップ1|自店の「成功パターン」を定義する

- 過去に成功した店舗の立地条件を因数分解する

- 例:駅から徒歩5分以内、半径300mに居酒屋5軒以上、20〜40代男女比6:4

※「感覚」ではなく、定量データとしてパターン化することが重要

ステップ2|候補エリアの定量・定性分析

- 商圏分析(人口・世帯・年収・年齢層)

- 時間帯別人流分析(平日昼・夜、休日昼・夜)

- 競合店舗の有無と特徴

- 家賃相場と坪単価、想定売上とのバランス

(参考:店舗展開前にやっておくべき市場分析と顧客層把握のコツ)

ステップ3|テストマーケティングの実施

- 1ヶ月限定のポップアップ出店

- フードイベント参加による客層検証

- SNS広告による仮想出店テスト(例:「○○駅徒歩3分に新店舗OPEN予定。フォローでプレゼント」)

→ 成果に応じて出店可否を判断するデータが得られる

「絶対に確認すべき」立地チェックリスト【完全保存版】

【物理条件編】

- 駅から徒歩5分以内か?

- 雨の日に濡れずに来店できる動線があるか?

- 看板は通行人から見えるか?光源・視認性は?

- 自転車・車で来店する客への配慮はあるか?

【人流・需要編】

- 平日と休日の昼・夜で人通りはどう変化するか?

- 周辺にオフィス・学校・住宅のバランスは?

- 「歩いてる人」がターゲット層に合っているか?

- 周辺に似た業態がある場合、その店舗の評価は?

【コスト・家賃編】

- 家賃と期待売上のバランスは取れているか?(目安:売上の10〜15%以内)

- 保証金・礼金・内装費込みで初期投資がいくらになるか?

- 居抜き物件の価値とリスクは見極められているか?

(関連記事:居抜き物件のメリット・デメリット徹底比較)

【競合分析編】

- 近隣に同ジャンルの競合が何軒あるか?

- 食べログ・Google口コミの評価傾向は?

- 「戦うべき市場か?避けるべき市場か?」を判断できるか?

【販促導線編】

- Googleマップ上で表示されやすい立地か?(MEO対策)

- チラシやポスティングの到達範囲は?

- SNSで「位置情報タグ」をつけて拡散されやすいエリアか?

(参考:Googleマップで目立つ!MEO対策の具体的な方法と無料ツール)

成功事例から学ぶ「エリア選定」の工夫

事例1|焼鳥店がオフィス街で「昼営業」に活路

- 夜は人通り少ない立地だったが、周辺のビジネス需要を捉え、テイクアウト弁当で昼売上を月40万円まで成長

事例2|郊外エリアのカフェが「シェアスペース化」で固定収益を獲得

- 平日昼の人通りが少ない立地だったが、ママ会・勉強会などのスペース貸しで安定収益化

事例3|駅近でなく“目的来店”に特化した店舗設計

- 路地裏だが「この店を目的に来てもらえる仕掛け」(SNS・VIP制度・紹介制)を設計し、立地不利をブランド力でカバー

エリアマーケティングを仕組み化するツール&方法

| 項目 | おすすめツール |

|---|---|

| 商圏分析 | JSTAT MAP、SC GATE、Geo Intelligence |

| 人流データ | Agoop、KDDI Location Analyzer |

| Google上位表示 | Googleビジネスプロフィール+口コミ設計 |

| SNS拡散調査 | Instagram位置タグ+ハッシュタグ分析 |

※社内にマーケターがいない場合、外部の立地調査コンサルを使うのも手。

まとめ|立地は「感覚」ではなく「データと仮説」で決める時代へ

- 「駅近だから安心」は危険

- 商圏データ・人流・競合の総合判断がカギ

- 物件が出てから考えるのでは遅い → 常に候補地をリスト化

飲食店経営において、立地は唯一、後から変えられない要素です。だからこそ、最初に時間と手間をかけるべきポイントでもあります。

エリアマーケティングの基本とチェックリストを活かし、確実に成功する出店戦略を描いていきましょう。

コメント